日本遺産 北総四都市江戸紀行とは

日本遺産 北総四都市江戸紀行とは 佐倉

佐倉 成田

成田 佐原

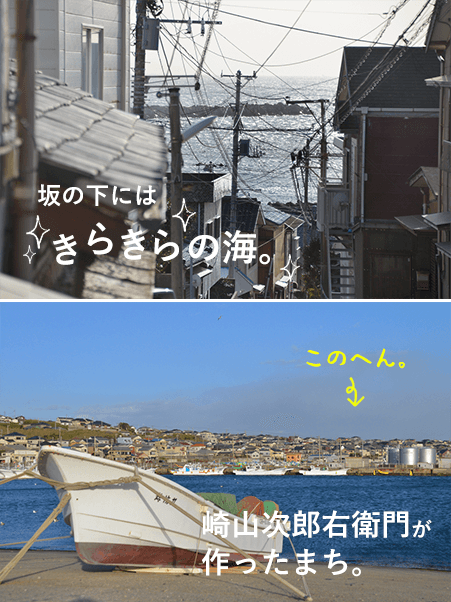

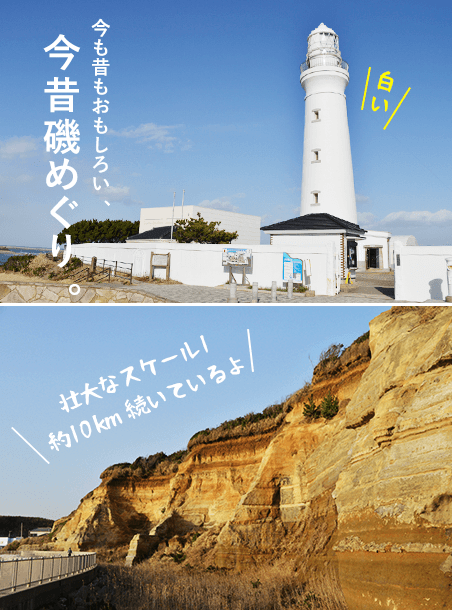

佐原 銚子

銚子

-

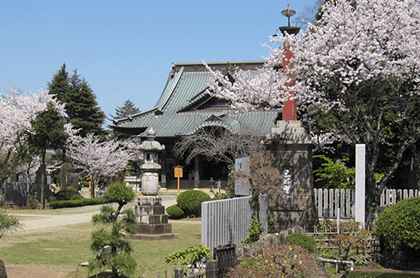

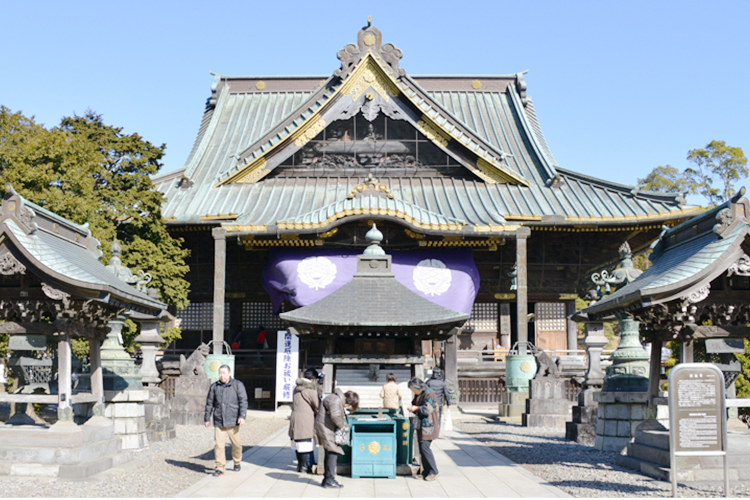

成田山新勝寺の門前町 成田。

成田は、江戸庶民からの篤い信仰を受けた成田山新勝寺の門前町として発展しました。

その背景には、歌舞伎役者市川團十郎(屋号:成田屋)の深い帰依と、歌舞伎「成田山分身不動」の大ヒット、さらには江戸深川での秘仏公開の出開帳キャンペーンの成果もあり、江戸庶民の間で「成田参詣」がブームとなりました。

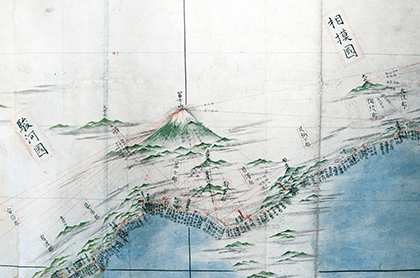

また、成田に向かう人々は、その往来で佐倉城下や宗吾霊堂など名所旧跡にも立ち寄りました。

参道には、参詣客の疲れを癒すために、利根川・印旛沼の川魚、そして銚子の醤油を味付けとしたうなぎ料理をふるまう旅館などが軒を連ねました。日本遺産 北総四都市江戸紀行 構成文化財一覧

スポット一覧

成田山新勝寺と言えば、毎年多くの人が初詣に参詣し、江戸時代の歌舞伎役者、初代市川團十郎から続く「成田屋」と呼ばれる「市川宗家」とご縁が深い寺社として知られています。

しかし、成田山新勝寺を今に残したのは、他の誰でもない、江戸に暮らした町衆たちでした。

大手を振って、

成田山新勝寺へGo!最寄り駅に降り立つと、そこはもう、成田山新勝寺の参道。

トコトコ歩いて両脇に立ち並ぶ土産物屋をひやかしながら、新勝寺へ向かいます。

まずはご本尊である成田不動尊にお参りしてからと思うものの、足はあちこち立ち止まるばかり。もしかしたら、こっちが目的なんじゃなかろうか、そんなことが頭をよぎるわけですが、参道散歩にそんな楽しみを見出していたのは、どうやら今に始まったことではないようです。

寺社仏閣への参詣が庶民の間に広まったのは、治世が安定した江戸時代。娯楽が少ない時代、寺社仏閣への参詣はお楽しみのひとつだったようで、皆がこぞって出掛けたのです。そりゃあそうだ。

「成田のお不動さまにちょっくらお願いことをしてくるよ」という周囲への公明正大な理由のもと、仕事を休んで旅が出来るのです。それも、普通であれば一泊二日で到達するはずの旅の行程を、ものの本によれば、船橋あたりで一泊し、ゆったりと旅を楽しんだ人も多かったとか。貪欲に参詣を楽しもうとする気持ちが見えて、なんだかいいじゃありませんか。

心の関所も取っ払う成田参詣

この参詣を支えたのが参詣講と呼ばれる組織。

講員は来るべき日のために少しずつ旅の費用を積み立て、遠隔地で旅費がかさむ場合は講の代表者が皆の願いをたずさえて参詣に出掛けたとのこと。

今でも残る参道の宿屋の軒先に掲げられた看板には、各地区の講の名前を見ることができます。それを眺めていると、江戸時代の旅人たちの楽しげな顔が浮かんできて、思わずニンマリしてしまうのです。

ちなみに江戸時代の末期、江戸の街には数百人から数千人規模の成田不動講が二百以上もあったとか。

なぜこんなに盛んだったのかと言えば、当時は全国各地、要所要所に関所があって今のように気楽に各地を行き来することができません。ところが江戸から成田山新勝寺まではひとつの関所もなかったのです。

結果、町衆は何も心配することなく、晴ればれとした気分で、成田参詣を楽しむことができたというわけです。。

熱々鰻を頬張れば

さて、門をくぐり本堂に祀られた不動明王を前に、旅人たちは何を願ったのでしょう。まずは、無事に辿り着いたことを感謝し、そこでひと心地。その後、ゆっくりと不動明王と対話をしたのではないでしょうか。

いつの時代も生きていれば悩みは尽きません。それが他人から見れば些細なことであっても。心の中に塵のように積もった苦しみを、不動明王に聞いてもらうのです。「大丈夫だ。今日でその苦しみも終わりになった。私がすべて聞き届けよう」己の心にだけ届く不動明王の声に、旅人はどんなに心が洗われたか。

心の荷物を降ろした旅人は、綺麗さっぱり清々しい心持ちで、いざ行かん!

参道に立ち並んだ鰻屋へ。あそこがいいか、いや、こっちの串打の手際がいい。いやいやあそこのタレは継ぎ足し継ぎ足しで秘伝のタレだとオレは聞いた。そんな会話もあったかもしれません。

参道で食べる鰻重は、江戸末期には200文だったそうで、現在価値で5,000円ほど。お重の蓋を開けた瞬間に立ち昇る湯気とタレの香りに、旅の疲れも吹っ飛んだことでしょう。一口食べるごとに不動明王の加護に感謝し、残してきた家族へのお土産は何にしようかと想いを巡らすのです。

こうして江戸の経済力に支えられ、一方で、町衆の心を支え続けた成田山新勝寺は今も変わらず、人々の心に耳を傾けているのです。

ライター:譽田亜紀子(こんだあきこ)

岐阜県生まれ。京都女子大学卒業。奈良県橿原市の観音寺本馬土偶との出会いをきっかけに、各地の遺跡、博物館を訪ね歩き、土偶の研究を重ねている。またテレビやラジオに出演するかたわら、トークイベントなどで、縄文時代や土偶の魅力を伝える活動を行う。著書に『はじめての土偶』(2014年、世界文化社)、『にっぽん全国土偶手帖』(2015年、世界文化社)、『ときめく縄文図鑑』(2016年、山と渓谷社)、『土偶のリアル』(2017年、 山川出版社)、『知られざる縄文ライフ』(2017年、誠文堂新光社)がある。現在、中日新聞水曜日夕刊に『かわいい古代』を連載中。

こちらもいかが? 成田まち歩きメモ

-

参詣客に人気のくすりの話。

成田山の参道を散歩する時は、ぜひ三橋薬局を。ここは創業が元禄時代で『はらのくすり 成田山一粒丸』が売られています。その昔は、道中薬と言われ、成田山新勝寺に訪れる旅人が、この薬を持参していれば何病にも良いとされていたとか。今でも買えるそう。旅人になった気分で立ち寄ろう。

-

前の本堂、釈迦堂。

大本堂でお参りしたら、向かって左奥へ足を進めましょう。そこには1858年に建立された釈迦堂があります。この釈迦堂、実は旧本堂で、大本堂の建立に先立って現在地に移築されたそうです。今の本堂にくらべ幾分も小ぶりではありますが、彫刻なども見ごたえがあります!

-

前の前の本堂、光明堂。

前の本堂だけだと思っていたら、前の前の本堂がありました。それが、1701年に建立された光明堂です。ちなみに前の前があるということは…。前の前の前もありました。それが参道途中にある薬師堂です。こうしてみると成田山が時代と共に変化していった歴史を感じることができます。